量子スピン顕微鏡における光学収差の影響を収差付きベクトル回折理論により定量評価し、ダイヤモンドの厚さが解像度に与える制約と最適条件を明らかにした成果を、Review of Scientific Instruments誌に発表しました(→論文)。

量子スピン顕微鏡(量子ダイヤモンド顕微鏡、QDM)は、ダイヤモンド中の窒素−空孔中心(NVセンタ)を利用して、ミクロンスケールで局所的な磁場分布を可視化する技術です。NVセンタは光を照射すると赤色蛍光(フォトルミネッセンス、PL)を発し、その性質が局所磁場に依存するため、高感度・高空間分解能な磁場センサとして機能します。磁場や磁化を可視化する手法としては、磁気力顕微鏡や磁気カー効果顕微鏡など様々なものが知られています。その中でも、QDMは特に、光学波長程度の解像度と広い視野を両立できる点で優れており、物性物理学や生物学などで応用が進められています。私たちの研究室でも、磁性体や超伝導体などの性質を解明する精密物性計測の手法として開発を進めています。

しかし、実際のQDM測定では、NVセンタからの蛍光がダイヤモンド基板(典型的な厚みは0.5mmです)を通過してレンズ系に届く必要があるため、光学的な収差(しゅうさ、aberration)が無視できない問題になります。ここで、収差とは、光学系(レンズや鏡)を通過した光が理想的な像を結ばず、画像がぼやけたり歪んだりする現象のことを指します。特にダイヤモンドは可視光で屈折率が約2.42と高く、光が内部で大きく曲がることで収差が生じ、画像のコントラストや解像度を低下させます。これまでQDMにおいて収差の存在は知られていたものの、それがどの程度イメージング結果に影響するか、また基板厚さとの関係を明示的に評価した研究はありませんでした。

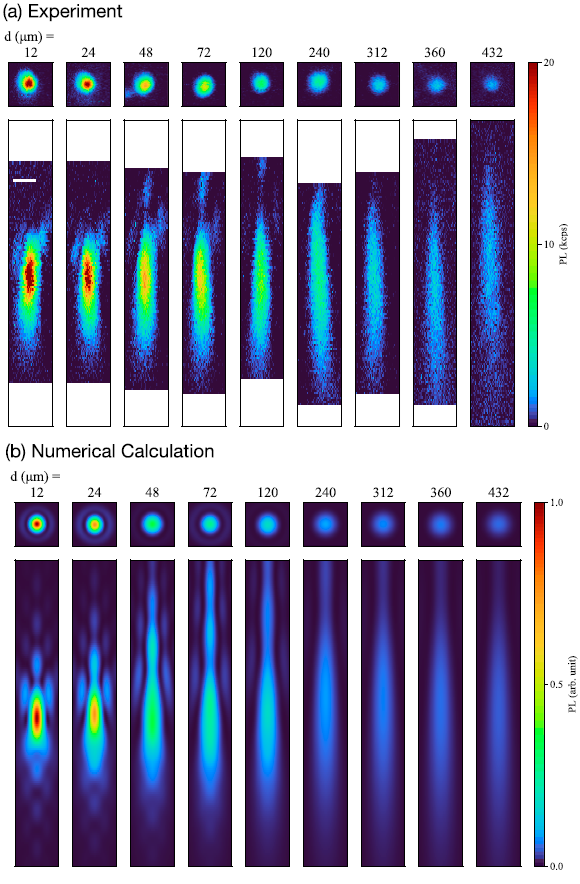

本研究では、収差を含んだベクトル回折理論*に基づくモデルを構築し、ダイヤモンドの厚みと収差による解像度劣化の関係を定量的に調べました。まず、共焦点顕微鏡を用いて、さまざまな深さにある単一NVセンタのPL分布(点拡がり関数、 PSF=point spread function)を取得し、理論モデルとの比較を行いました(下図)。さらに、このモデルを広視野顕微鏡にも拡張し、USAF解像度チャート(USAF 1951 Resolution Test Chart、光学系の性能指標として標準的に用いられる)をダイヤモンド越しに観察した実験画像と理論計算を比較することで、モデルの妥当性を検証しました。その結果、NA = 0.7の光学系では、30〜40 μm程度までダイヤモンドを薄くすることで回折限界の解像度を維持でき、100 μm以下であればおおよそ1 μmの分解能が得られることが分かりました。

図:異なる厚さのダイヤモンドを通して観測された単一NVセンターの像を、理論計算(下)と実験(上)で比較した。図の上の数字が厚み(μm)である。薄いダイヤモンドでは両者はよく一致し、像はシャープで回折限界に近い。一方、ダイヤモンドが厚くなると像が軸方向に伸びてぼやけ、収差の影響が顕著になるが、その変化も理論モデルで正確に再現されている。これにより、収差を取り入れた回折理論の妥当性が実証された。

この研究は、QDMにおける光学性能のボトルネックを明らかにし、目的に応じたダイヤモンド厚の選定基準を与えるとともに、今後の高分解能・高感度化に向けた光学系設計や画像補正技術の開発に重要な基礎を提供するものです。また、本研究で用いた収差込みの回折理論は、他の光学センシング技術や顕微鏡法にも応用可能であり、広い意義を持つ成果です。

*収差を含んだベクトル回折理論は、光の電磁場のベクトル性と波面の歪み(収差)を同時に考慮した光学像形成モデルです。従来のスカラー回折理論では精度が不十分な高NA系や非球面収差の影響も、より正確に記述できます。本研究では、特にダイヤモンド透過時の波面変形を収差関数として導入し、PSFを厳密に再現しています。Richards-Wolf-Gabor [Proc. R. Soc. London, Ser. A 253, 358 (1959)]、および、Nijboer-Zernike 理論を拡張したBraatら[J. Opt. Soc. Am. A 20, 2281 (2003)]の研究に基づいた成果です。